Thomas Kitzinger

25. Mai bis 4. Juli 2008Hans Gercke, ehemaliger Direktor des Heidelberger Kunstvereins und Kenner des künstlerischen Werks von Thomas Kitzinger, hat die Arbeiten des Künstlers mit dem Wort “Dynamik der Starre” treffend charakterisiert: “Die Reihung der ihres Kontextes entkleideten Motive generiert in der Präsentation einen neuen Zusammenhang. Aus Starre entsteht Dynamik, aus übereinandergetürmten Bechern erwächst so etwas wie Brancusis unendliche Säule.“

Bildfriese gewinnen architektonische Qualität, auf merkwürdige Weise kontrastiert der Künstler die gleichermaßen distanzierte Behandlung weniger, jedoch höchst verschiedenartiger Motive miteinander.

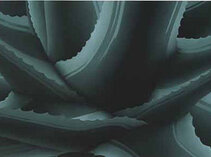

Die monumentale Agave dominiert den Attika-Flur. Man glaubt in das Pflanzengeflecht hineingreifen zu können. Die sublime fotorealistische Malerei verdankt ihre Wirkung auch der Technik: Öl auf Aluminium. Ob kleines oder großes Format – im Ausschnitt wirken die Pflanzenteile immer gewaltig. Sie verlieren in der Serie unvermittelt ihren floralen Charakter und reduzieren sich zu abstrakten, dreidimensionalen Mustern. Die dynamischen Schlauchgebilde könnten mikroskopische Strukturen darstellen, die vergrößert wurden. Die Botschaft könnte auch folgendermaßen lauten: Je weiter ich in den Mikrokosmos vordringe, desto abstrakter und regelmäßiger geraten die Muster.

Kitzingers ausgestellte Arbeiten stammen aus den Jahren 2003 bis 2008.

Vita

- 1955 in Neunkirchen/Saar geboren.

- Auszeichnung mit zahlreichen Preisen, u.a. mit dem Reinhold-Schneider Preis der Stadt Freiburg des Jahres 2010.

- Stipendien boten Aufenthalte in Berlin, Paris und Stuttgart.

- Mitglied des Künstlerbundes Baden-Württemberg und des Deutschen Künstlerbundes ermöglichen jährlich zahlreiche Ausstellungen in Südwestdeutschland.

- weitere Ausstellungen in Wiesbaden, Marburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Köln, Berlin, Paris und Basel.

- lebt und arbeitet in Freiburg.

„Hüllenhaft begriffene Realität“: Zu den Porträts von Thomas Kitzinger

Ehrenfried Kluckert

In der lichten und weiten Passage, die von der hinteren Eingangshalle des Herzzentrums zum Roskamm-Haus führt, hängt ein großformatiges Gemälde von Thomas Kitzinger aus dem Jahre 2008. Es zeigt den Gründer des Herzzentrums, Professor Dr. Helmut Roskamm. Der Künstler hat ein wahrhaftiges und sympathisches Porträt des Arztes gemalt. Mit einem feinen Lächeln schaut er über den Brillenrand zum Betrachter. So mögen ihn die Patienten, die Kollegen und das Personal erlebt haben und sich heute mit einem warmen Herzen an ihn erinnern.

Wenn man lange vor dem Porträt verweilt, und das fällt nicht schwer, mögen sich Traumgebilde einstellen: Irgendwann, vielleicht in der Heiligen Nacht zwischen 12 und 0 Uhr, tritt der Professor aus dem Bild und legt einem begütigend die Hand auf die Schulter - sollte man gerade anwesend sein ...

Wie gesagt, ein Traumbild. Nüchtern gesehen, kann dieses visionäre Bild wohl nur wegen des entschiedenen Realismus entstehen. Super-Realismus, Foto-Realismus?

Das Roskamm-Porträt kann von der artistischen Seite nur verständlich werden, wenn man es im Zusammenhang der Porträt-Kunst Kitzingers betrachtet. Lassen wir vorerst die Schublade „Foto-Realismus“ geöffnet.

Die „Dokumenta 5“ von 1972 stand unter dem Motto „Befragung der Realität – Bildwelten heute“. In diesem Spektrum wurde der „Fotografische Realismus“ erstmals in Europa salonfähig. Allerdings bestritten Kritiker und Theoretiker den Kunststatus eines „als Fotografie“ gemalten Bildes. Welchen Sinn soll fortan Malerei haben, die monumentale Farbfotografien simuliert? Zur Verwirrung und später zur Klärung trug Gerhard Richters Gedanke bei: „Das Foto ist nicht Hilfsmittel für die Malerei, sondern die Malerei Hilfsmittel für ein mit den Mitteln der Malerei hergestelltes Foto.

“Während sich etwa hundert Jahre zuvor die Malerei gegen das neue Medium Fotografie behaupten musste, wurde nun die Fotografie mit freundlicher Geste in die Ateliers der Künstler eingeladen. Vielleicht spielte dabei der Gedanke eine Rolle, dass im Grunde genommen der Bildgegenstand immer ein Abbild der Realität ist, ob abstrakte Kunst, die der Farbform eine eigene Wirklichkeit zuwies oder die realistische Malerei der vergangenen Jahrhunderte. Tatsächlich hat sich mit dem Fotorealismus eine neue Variante vergeben: Das Bild bildet nicht nur eine Fotografie ab, sondern ist mit sich selbst identisch, weil es sich als Medium versteht, das sich im Foto selbst abgebildet hat.

Ob damals ein neuer Akademismus geboren wurde nach dem leider immer noch lebendigen Grundsatz: „Kunst kommt eben doch von Können“, sei dahingestellt. Heute stehen wir vor den Gemälden Thomas Kitzingers und erinnern uns an das Motto der Dokumenta von 1972: „Befragung der Realität“. Tatsächlich assoziiert man die Porträts, die Pflanzenmotive und andere Objekte zunächst mit dem Fotorealismus und möchte daraus vorschnell einen Post-Fotorealismus konstruieren oder flach von „Revival“ oder, noch schlimmer, von einem „artistischen Retro-Look“ sprechen. Das wäre zu wenig und trifft nicht den Kern der Sache. Tatsächlich steht die Realität zur Debatte.

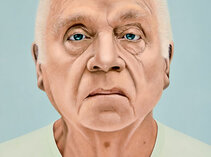

Es gilt, die Porträt-Wand in Augenschein zu nehmen: „Aha, Fotorealismus!“ Doch der Augenschein trügt. Die Bildtitel decken das Trügerische auf: „10.3.53“ oder „26.8.32“ und so weiter. Offensichtlich handelt es sich um Geburtsdaten der dargestellten Personen und nicht, so möchte man hinzufügen, um einen speziellen Code, in dem die Eigenarten und Tätigkeiten der Person chiffriert sind. Letzteres ist auch nicht darstellbar – oder doch, in der Pose, im Make-up, in der dieser Person eigentümlichen Mimik? Aber das ist eben nicht zu sehen, sondern nur das, was dem Geburtsdatum entspricht, also das, was die Natur der Person mit auf den Lebensweg gegeben hat, die Form und die Gestalt der Physiognomie im Zustand der Bildentstehung. Dass hier eine Fotografie als Vorlage diente, ist nebensächlich, denn die Personen entstammen dem Freundes- und Bekanntenkreis des Künstlers, sind ihm also vom Aussehen her sehr gut vertraut. Das Foto liefert lediglich eine Erinnerung an die Struktur der Gesichts-Hülle, um die Persönlichkeit der Person artistisch umzusetzen.

Interessant übrigens, dass im Konzert der bekannten Phantasie- oder o.T.-Titel Thomas Kitzinger einen Bildtitel gewählt hat, der sich auf den Sinngehalt des Bildes bezieht, also bereits eine Interpretation vorgibt, die zum Kern der Sache führt. Aber um was für einen Kern handelt es sich? Kitzinger nimmt von der Realität der Gesichter so viel weg, bis das erscheint, was die Natur hervorgebracht hat. Also keine Pose, keine Mimik, keine Emotion. Dagegen ist einzuwenden, dass es doch das Leben ist, das Spuren im Gesicht hinterlässt, die dazu beitragen, den spezifischen Typus eines Menschen zu prägen. Dem ist zuzustimmen mit dem Hinweis, dass es sich um Spuren in den Bahnen der von der Natur vorgegebenen Physiognomie handelt.

Diese entschiedene Reduktion vom Phänomen „Gesicht im Zustand seines alltäglichen Erfahrungsraumes“ führt zum Wesen der Natur-Physiognomie ohne alle sozial-kulturell geprägte Welt.

Dieser artistische Prozess ist zu vergleichen mit der Philosophie Edmund Husserls, der zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts von einer „Phänomenologischen Reduktion“ gesprochen hat, die ihn zum „Es-selbst“, zum Eigentlichen eines Phänomens führt: Alles, was wir über ein Objekt wissen, jede Emotion, die wir mit dem Objekt verbinden und jede äußere Prägung, die ein Objekt erfahren hat, müssen wir beiseiteschieben, um das Wesen dieses Objektes zu erfassen.

Während der Arbeit am Gemälde hört Kitzinger allerdings dort auf, wo Husserl seine Philosophie vom „Es-selbst“ weiter verfolgt und sich darin verstrickt. Er postuliert ein „Ich ohne Welt“, um zum „reinen Bewusstsein“ vorzudringen. Doch ein weltloses Ich entzieht dem „reinen Bewusstsein“ den Gegenstand für den es die Arbeit des Schauens, Wahrnehmens und Erkennens aufnehmen soll. Das Ich ist immer ein Subjekt für die Welt und zugleich ein Objekt in der Welt – ein Paradoxon, das Husserl nicht auflösen konnte.

Die „Idee der Phänomenologie“ von Edmund Husserl hat Kitzinger nicht gelesen, dafür aber mit Leidenschaft Marcel Proust, der ähnlich wie Husserl den Ereignissen, Personen und Phänomen auf den Grund gehen, in erster Linie aber sich selbst bis in die tiefsten Tiefen seines Seelenlebens kennenlernen wollte. Auf den ersten Seiten von „Swanns Welt“ („Auf er Suche der verlorenen Zeit“) zählt er seine Empfindungen in der Grauzone zwischen Schlafen und Wachen auf und die Täuschungen der Traumbilder, die sich einstellen, nachdem er aufgewacht ist und ihm eine Schein-Realität vorgaukeln. In dieser Aufzählung entblößt er sich, um sein eigenes Ich kennenzulernen.

Der Vergleich mit Husserls „Phänomenologie“ soll nichts anderes sein als ein Erklärungsmodell für Kitzingers künstlerisches Vorhaben. Das Eigentliche eines Gesichts besteht in der von den Genen vorgegebenen und von der Natur ausgestalteten Physiognomie. Das trifft den Gedanken des Künstlers, der seine Bildgegenstände als „hüllenhaft begriffene Realität“ charakterisiert. Und das betrifft nicht nur die „Geburtsdaten-Porträts“ Kitzingers, sondern auch seine Gegenstände wie Ballons, Pflanzen, Vasen und andere Objekte.